近年、「原油価格の高騰」や「エネルギー市場の拡大」といったニュースを背景に、原油取引の詐欺をうたう詐欺が急増しています。SNSやLINEを通じて「必ず儲かる」「月利10%以上」といった甘い言葉で勧誘され、専用アプリや投資サイトに登録させられるケースが後を絶ちません。

しかし、実際には原油取引の詐欺と何の関係もない架空取引であることが多く、入金した資金は運営者に持ち逃げされてしまいます。本記事では、原油の取引を用いた詐欺の仕組みや特徴、よくある手口、被害に遭った場合の注意点をわかりやすく解説します。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /

※LINEで簡単にご相談いただけます

原油の投資を騙った詐欺とは?よくある特徴とは

原油取引の詐欺とは、原油や石油関連の投資案件を装って資金を集める詐欺のことを指します。実際には原油の現物や先物市場と一切関係がなく、投資家から預かった資金を運用せずに流用したり、新しい投資者からの資金で配当を支払う「ポンジ・スキーム」の形をとるケースが多いのが特徴です。

原油取引の詐欺でよくある特徴

原油取引の詐欺には、いくつかの典型的なパターンがあります。被害者の多くは「高利回り」や「安全な投資」といった言葉を信じて資金を預けてしまい、後になって出金できない、連絡が取れないといったトラブルに直面します。

共通しているのは、現実の原油市場ではあり得ない条件を提示して投資家を安心させる点です。ここでは、原油取引の詐欺に見られる代表的な特徴を整理し、注意すべきポイントを具体的に紹介します。

実体のない取引商品

原油取引の詐欺での最大の特徴は、実際には存在しない商品を投資対象として提示している点です。例えば「海外油田の権益」「原油先物に連動するファンド」「新技術で採掘する油田プロジェクト」などと説明されますが、その実態を裏付ける資料は示されません。巧妙なパンフレットや専門用語を駆使し、一見すると本物らしく見せかけますが、実際には金融商品取引所や証券会社を通じた正規の原油取引とは無関係です。公式な契約書や第三者機関による監査がない時点で、信頼性は極めて低いと考えられます。「存在しない商品に投資している」状況に気づかないまま、多額の資金を失う被害が繰り返されています。

異常に高い利回りの約束

詐欺業者は「月利10%」「必ず年利100%以上」といった、通常の投資では考えられない利回りを強調します。原油市場は世界情勢や需給バランスによって大きく変動し、プロの投資家でさえ安定的な利益を上げることは容易ではありません。にもかかわらず「リスクはゼロ」「必ず儲かる」と説明するのは、典型的な詐欺のサインです。さらに初期の少額投資では、架空の「利益反映画面」を見せて安心させ、追加の大口投資を迫る手口が使われます。高すぎる利回りを提示する話は、疑ってかかるべきだと覚えておくことが重要です。

無登録業者による運営

正規の原油先物取引を扱うには、金融庁に登録された金融商品取引業者である必要があります。しかし、原油を用いた詐欺を仕掛ける業者はほとんどが登録のない海外法人やペーパーカンパニーです。ウェブサイトには会社名や所在地が記載されていても、実際に存在しない住所や仮想オフィスが使われているケースも目立ちます。金融庁の「無登録業者リスト」に記載されている名前を使う場合もあり、見た目の立派さに騙されてはいけません。投資を検討する際には、必ず金融庁の登録情報を確認し、実在する事業者かどうかをチェックすることが被害防止の第一歩です。

SNSやLINEでの勧誘

近年増えているのが、SNSやLINEを使った勧誘です。InstagramやX(旧Twitter)、マッチングアプリを通じて知り合った人物から「副業」「簡単に稼げる投資がある」と誘われ、アプリやサイトに登録させられる流れが典型です。最初は少額で「利益が出た」と見せかけられ、信頼したころに大きな入金を求められます。LINEのグループチャットに招待され、「他の投資家が成功している」と演出されるケースもありますが、実際には運営側の仕込みに過ぎません。SNSやメッセージアプリで持ちかけられる投資話は、原則として信用しないことが肝心です。

原油取引での詐欺の典型的な事例

原油を利用した詐欺にはいくつかの代表的なパターンが存在します。手口は巧妙ですが、共通するのは「投資家に安心感を与え、少額から始めさせて、最終的に大きな資金をだまし取る」という流れです。ここでは、実際に多くの被害報告がある典型例を紹介します。

少額投資で利益を見せる「お試し型」

最初に「1万円からでも投資可能」と案内し、専用アプリやウェブサイトに入金させます。数日後、画面上に「利益が出ました」と表示され、出金できるように見せかけることもあります。この成功体験により投資家の警戒心を解き、次に「もっと大きな利益を得るには追加投資が必要」と持ちかけ、数十万〜数百万円を入金させる流れに発展します。

出金できない「ロック型」

ある程度の金額を投資した後、「利益が大きく出た」と通知が来ますが、いざ出金しようとすると「税金」「保証金」「システム利用料」などを理由に追加で送金を要求されます。要求に応じても出金されることはなく、最終的にサイトやアプリが閉鎖され、連絡が取れなくなるのが典型的です。

SNS・恋愛詐欺と組み合わせた「ソーシャル型」

Instagramやマッチングアプリで知り合った相手が「原油の投資で成功している」と話し、LINEや専用アプリに誘導するケースです。相手は丁寧にやり取りを続け、信頼関係を築いたうえで「一緒に投資しよう」と提案します。恋愛感情や友情を利用されることで、通常なら疑うような条件でも信じてしまい、多額の入金に至る例が少なくありません。

海外無登録業者を名乗る「国際投資型」

「香港の原油ファンド」「ドバイのエネルギー投資会社」といった海外の事業者を名乗り、公式サイトらしきページや契約書を提示して信頼させます。しかし、実際には金融庁に登録されていない無登録業者であり、住所や会社情報も架空の場合がほとんどです。日本国内からは法的手段を取りにくく、被害回復が難しいのが実情です。

原油の投資を騙った詐欺の具体的な事例

実際の被害者の声を見てみると、原油を利用した投資詐欺がいかに巧妙に仕組まれているかが分かります。以下は寄せられた口コミを参考にした具体的な事例です。

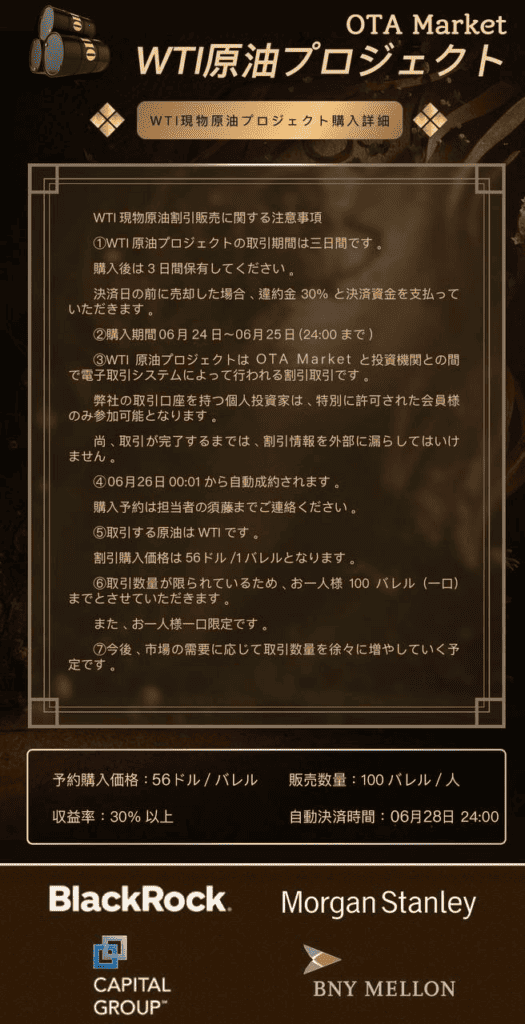

WTI原油プロジェクトによる勧誘と詐欺

詐欺LINEグループ… 典型的な原油取引の期間キャンペーン

そして毎回、振り込みましたアピール

コイツらの情報、手に入れられないの?

LINEさん、頑張ってよ…このままだと、日本ヤバいよ。危機感をもって。 事業主の責任が問われます。

野放しにしないで欲しい。 毎日、何千万の被害者がいます。

X(旧Twitter)

近年、「WTI原油プロジェクト」や「WTI原油先物に連動した特別ファンド」といった名前を用いた投資勧誘が相次いでいます。WTI(West Texas Intermediate)は実際に存在する米国の代表的な原油先物の指標であり、世界の原油価格の基準として広く利用されています。この知名度を逆手に取り、詐欺グループは「本物の取引に関与している」と装いながら資金を集めているのです。

典型的な勧誘手口

詐欺師は「WTI原油価格は今後必ず上昇する」「原油先物のプロジェクトに参加すれば毎月安定的に配当が得られる」といった説明で投資を誘います。特にLINEグループやSNSを通じて、「限定キャンペーン」「早期参加者限定の高利回り」などを強調し、焦らせるのが特徴です。

被害の流れ

最初は数万円から始めさせ、運営側が用意したサイトやアプリ上で「利益が出た」と偽装表示します。投資家が信用したところで「さらに大きな利益を狙うなら追加投資を」と迫り、数十万〜数百万円規模の入金へと誘導します。しかし、出金を試みると「税金」「保証金」「システム利用料」と称してさらなる入金を求められ、最終的には資金を引き出せずに連絡も途絶えるという結末が典型です。

注意すべきポイント

本物のWTI原油取引は、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)などの正規の市場でのみ行われるもので、個人がLINEやSNS経由で簡単に参加できるような仕組みは存在しません。「WTI」という実在の名称を出しているからといって信用してしまうと、被害に直結します。

- 「WTI原油」という実在する用語を借りているが、正規の取引所(NYMEX)や証券会社との関係を示す証拠がない

- サイト運営会社の所在地や代表者情報が不明、または検索しても存在しない住所が記載されている

- 金融庁の登録番号を記載していない、または番号を調べても無関係な業者が表示される

- 「必ず儲かる」「月利10%以上保証」など、現実の先物市場ではあり得ない利回りを強調している

- 出金を試みると「税金」「保証金」「システム利用料」などの名目で追加入金を要求してくる

- LINEグループやSNS経由での勧誘が中心で、公式な契約書や取引所の証明書を提示しない

- サイトのドメイン取得日が極めて新しく、過去の実績や運営履歴が存在しない

- 問い合わせ先がフリーメールや海外番号のみで、日本国内の窓口が存在しない

原油の投資を騙った詐欺の見分け方と危険サイン

原油の取引を用いた詐欺は、表面的には本物の投資案件に見えるため、初心者はもちろん経験者でさえ騙されることがあります。しかし、注意深く観察すると「危険サイン」が必ず隠れています。ここでは、被害を未然に防ぐために押さえておきたい見分け方と典型的な警戒ポイントを解説します。

詐欺サイト・詐欺事業者に共通する特徴

詐欺を目的としたサイトや事業者には、いくつかの共通点が見られます。これらの特徴を事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

原油の取引を用いた詐欺は、一見すると正規の投資案件のように見えますが、注意深く確認すれば必ず不自然な点があります。代表的な危険サインとして、まず挙げられるのが不自然に高い利回りの強調です。「月利10%」「年利100%保証」といった甘い誘いは、実際の原油市場ではあり得ず、リスクゼロで利益を保証する仕組みは存在しません。

さらに重要なのが金融庁登録の有無です。正規の業者は必ず金融庁に登録されていますが、詐欺業者は「海外法人」や「国際投資会社」を名乗り、登録番号を確認できない場合がほとんどです。

また、典型的な手口として出金時に追加費用を要求するケースもあります。「税金」「保証金」「システム利用料」などの名目で入金を迫られますが、正規の取引所や証券会社が出金時にこうした費用を前払いで請求することはありません。さらに、最近多発しているのがSNSやLINEを使った勧誘です。Instagramやマッチングアプリを通じて親しく接触し、LINEグループに誘導して「他の投資家が儲かっている」と演出するのは典型的なシナリオです。

これらの特徴が一つでも見られる投資話は、原則として詐欺と疑い、関わらないことが何よりの防御策となります。

原油の取引を用いた詐欺サイト・グループの見分け方チェックリスト

原油の取引を用いた詐欺を行っているウェブサイトやLINEグループの多くは、見た目を本物らしく作り込んでいます。しかし、注意深く確認すると「詐欺のサイン」が必ず隠されています。以下のチェックリストを使って、不審な投資案件を見抜く目を養いましょう。

- サイト運営会社の所在地・代表者・法人番号が不明、あるいは調べても存在しない

- 金融庁の登録番号が記載されていない、検索してもヒットしない

- 「月利10%」「必ず儲かる」など、異常に高い利回りを保証している

- 出金時に「税金」「保証金」「システム利用料」など、追加費用を要求してくる

- 投資説明がSNSやLINEのやり取りを中心に行われ、公式な契約書や資料が提示されない

- LINEやチャットグループ内で「他の投資家が成功している」と演出しているが、証拠は運営側が作った偽装にすぎない

- サイトのドメイン取得日が最近(数か月以内)で、過去の実績が確認できない

- 運営元のメールがフリーメール(GmailやYahoo!)で公式ドメインを使っていない

- 問い合わせ先が電話番号なし/国際番号のみで、日本国内の窓口が存在しない

公的機関が注意喚起している詐欺サイトの事例

原油投資をうたう詐欺については、金融庁や消費者庁、警察などの公的機関が繰り返し注意を呼びかけています。金融庁では、国内で投資サービスを行うために必要な登録を受けていない海外業者や詐欺的な投資サイトを「無登録業者リスト」として公開しており、その中には「海外の原油・エネルギー投資」を名乗る事例も含まれています。

消費者庁も「必ず儲かる」といった甘い言葉で投資を勧誘する手口に警鐘を鳴らし、過去には「原油先物」「海外投資ファンド」などを装った相談が数多く寄せられたことを紹介しています。また、警察庁や各地の県警のサイバー犯罪対策課では、SNSやマッチングアプリから誘導される「原油取引アプリ」「エネルギー取引プラットフォーム」と称する偽サイトについて、実際のURLや事業者名を挙げて注意喚起を行ってきました。

さらに国民生活センターにも「原油取引を装うサイトに入金したが出金できなかった」「追加で税金や保証金を求められた」といった被害相談が多く寄せられ、具体的な事例として公開されています。これらの公的機関の発信は、実際の被害者の声に基づくものです。投資案件を検討する際には、必ず金融庁や国民生活センターの情報を確認することが、自分の資産を守るための重要なステップとなります。

原油の投資を騙った詐欺の被害に遭ったらすぐやるべき初動対応

原油の取引を用いた詐欺は、一度入金してしまうと資金を取り戻すのが難しいのが現実です。しかし、初動の対応が早ければ早いほど、返金の可能性を高められるケースもあります。被害に気づいた時点で、以下の行動を速やかに取ることが重要です。

1. 入金を止める・追加送金は絶対にしない

詐欺業者は「出金に必要」「税金を払えば返金される」などの口実で、追加の送金を迫ってきます。しかし、これ以上応じても返金されることはありません。気づいた時点で入金をストップし、それ以上の被害拡大を防ぐことが第一歩です。

2. 振込先口座・取引履歴をすべて保存する

銀行振込やクレジットカード決済を行った場合は、振込先口座情報や決済明細を必ず保存してください。これらは返金請求や警察への相談の際に必要な証拠になります。スクリーンショットでも構いませんが、できるだけ正式な取引明細を入手しましょう。

3. 銀行・カード会社に連絡する

振込を行った金融機関に事情を説明し、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になるか確認します。クレジットカード決済の場合は、不正利用としてチャージバック手続きを依頼できるケースもあります。初動が遅れると対応が難しくなるため、できるだけ早く連絡することが肝心です。

4. 警察・消費生活センターへ相談する

被害を公式に記録として残すため、最寄りの警察署や消費生活センターに相談しましょう。警察のサイバー犯罪相談窓口では、詐欺サイトや運営者の追跡を進めてくれる場合があります。複数の被害者が声を上げることで、摘発につながる可能性も高まります。

5. 弁護士への相談を検討する

個人での対応に限界を感じた場合は、詐欺被害に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。海外業者が絡むケースや高額被害では、専門家による交渉や法的手段が返金の糸口になる可能性があります。

被害拡大を防ぐための行動

詐欺に気づいた後の行動を、フローチャートで整理します。パニック状態でも、この流れに沿って冷静に行動してください。

- 【詐欺だと認識】:「おかしい」「騙されたかも」と感じる。 ↓

- 【連絡を遮断】(最優先)

- LINE、メール、電話など、全ての連絡先をブロック。

- サイトのアカウント・LINEなどのグループを退会(可能であれば)。

- 相手からの連絡には一切応じない。 ↓

- 【証拠を保全】

- やり取りの履歴、相手のプロフィール、サイト情報、支払いの記録などをスクリーンショット等で保存。 ↓

- 【決済機関へ連絡】(支払い方法による)

- クレジットカードの場合:カード会社に連絡し、不正利用の調査と支払い停止(チャージバック)を依頼。

- 銀行振込の場合:振込先の金融機関と警察に連絡し、口座凍結を依頼。 ↓

- 【専門家へ相談】

- 詐欺返金に強い司法書士や弁護士などの専門家へ無料相談する。

- 消費生活センター(188)や警察(#9110)へ相談する。

このフローで最も重要なのは、一人で解決しようとせず、早い段階で専門家に相談することです。特に返金交渉は専門的な知識が必要です。詐欺被害に強い司法書士や弁護士は、被害者の代理人として冷静かつ法的に交渉を進めてくれます。多くの事務所では無料相談を実施しているので、まずは気軽に連絡してみましょう。

原油の投資を騙った詐欺の返金方法と可能性

「騙し取られたお金はもう戻ってこない」と諦めてしまうのはまだ早いです。支払い方法によっては、返金を受けられる可能性があります。ただし、返金交渉は時間との勝負であり、専門的な知識も必要です。

この章では、決済方法別の返金手続きや、そのために必要な準備について解説します。

- クレジットカード決済での返金交渉(チャージバック):カード会社の補償制度を利用します。

- 銀行振込での振り込め詐欺救済法の利用:相手の口座を凍結する制度です。

- 電子マネー・ウォレット決済の返金可能性:返金が難しいケースと対処法を解説します。

- 返金請求に必要な証拠と文面例:交渉を有利に進めるための準備について説明します。

クレジットカード決済での返金交渉(チャージバック)

クレジットカードで支払ってしまった場合、「チャージバック(支払異議申し立て)」という手続きを利用できる可能性があります。これは、不正利用や加盟店とのトラブルがあった際に、カード会社が売上を取り消し、利用者に返金する制度です。

チャージバックを申請するには、まずクレジットカード会社に連絡し、「原油の取引を用いた詐欺に遭い、意図しない決済だった」という旨を伝えます。その際、なぜその決済が不当なのかを具体的に説明する必要があります。事前に集めた証拠(サイトのURL、相手とのやり取りなど)を提出することで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

ただし、チャージバックは必ず成功するとは限りません。カード会社の調査の結果、返金が認められないケースもあります。また、申請には期限が設けられていることが多いため、被害に気づいたら一日でも早くカード会社に連絡することが重要です。自力での交渉に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

銀行振込での振り込め詐欺救済法の利用

銀行振込でお金を支払ってしまった場合は、「振り込め詐欺救済法」という法律に基づき、被害回復の申請ができます。この法律は、詐欺などに利用された疑いのある銀行口座を凍結し、その口座に残っているお金(残高)を被害者に分配する制度です。

手続きとしては、まずお金を振り込んだ金融機関と、最寄りの警察署に被害を申告します。警察から金融機関に対して情報提供が行われ、口座が犯罪に利用されたと判断されると、その口座は凍結されます。その後、預金保険機構のウェブサイトで公告が行われ、被害者は所定の期間内に被害回復分配金の支払い申請を行います。

この方法の注意点は、相手の口座にお金が残っていなければ返金されないことです。詐欺師はすぐに現金を引き出してしまうため、一刻も早い対応が求められます。また、他にも被害者がいる場合は、口座残高を被害額に応じて按分するため、全額が返ってくるとは限りません。それでも、被害を回復するための有効な手段の一つですので、すぐに金融機関と警察に相談しましょう。

電子マネー・ウォレット決済の返金可能性

近年、PayPayやLINE Payなどの電子マネー(ウォレット決済)や、コンビニで購入できるプリペイド式の電子ギフト券(Apple Gift Card、Google Playギフトカードなど)で支払いを要求する詐欺が増えています。これらの決済方法は、匿名性が高く、一度送金すると取り消しが非常に困難なため、詐欺師に好まれます。

残念ながら、電子マネーやギフト券での支払いは、クレジットカードや銀行振込に比べて返金される可能性が低いのが現状です。しかし、諦める必要はありません。まずは、利用した決済サービスの運営会社に詐欺被害を報告し、相手のアカウント凍結や送金の取り消しが可能か問い合わせましょう。

同時に、警察にも必ず被害届を提出してください。すぐに返金に繋がらなくても、捜査によって犯人が検挙されれば、将来的に損害賠償請求ができる可能性があります。被害額が少額でも泣き寝入りせず、まずは関係各所に相談することが大切です。

返金請求に必要な証拠と文面例

自力で返金請求を行う場合、内容証明郵便を利用する方法があります。これは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスで、相手に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す効果が期待できます。

内容証明には、以下の内容を簡潔かつ明確に記載します。

- 通知書

- 通知人(自分)の氏名・住所

- 被通知人(相手事業者)の名称・住所

- 請求の趣旨:「貴社に対し、以下の通り金〇〇円の返金を請求いたします。」

- 請求の原因:契約日、サービス内容、支払った金額、詐欺だと判断した理由(例:「『必ず稼げる』と説明されたが、実際には全く稼げず、説明と事実が異なるため」など)を時系列で記載。

- 請求金額

- 支払期限:「本書面到達後、〇日以内に下記口座へお振り込みください。」

- 振込先口座情報

- 日付と署名

ただし、内容証明には法的な強制力はなく、相手が無視すればそれまでです。また、文面に不備があると効果がありません。より確実な返金を目指すなら、法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが最善の策です。専門家は、法的な観点から適切な請求書を作成し、代理人として相手と交渉してくれます。まずは専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /

※LINEで簡単にご相談いただけます

原油の投資を騙った詐欺の相談窓口と頼れる支援先

「誰に相談すればいいかわからない」と一人で抱え込むことが、最も危険です。原油の取引を用いた詐欺の被害に遭った場合、相談できる公的な窓口や専門家が存在します。それぞれの窓口の役割を理解し、自分の状況に合った支援先を選びましょう。

この章では、信頼できる相談窓口と、それぞれの特徴や利用方法について解説します。

- 消費者ホットライン(188)と消費生活センター:契約トラブル全般の相談窓口です。

- 警察相談専用電話(#9110)と被害届の提出:事件性がある場合の相談先です。

- 弁護士・司法書士への相談と費用感:法的な解決や返金交渉の専門家です。

- 未成年・若年層の相談時の注意点:特に知っておくべきポイントを解説します。

消費者ホットライン(188)と消費生活センター

契約に関するトラブルで困ったときに、まず頼りになるのが消費者ホットライン「188(いやや!)」です。ここに電話をかけると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターや自治体の消費生活相談窓口を案内してもらえます。相談は無料で、専門の相談員が事業者とのトラブル解決に向けた助言や情報提供をしてくれます。

消費生活センターでは、詐欺的な契約の問題点を整理し、今後の対応方法についてアドバイスをもらえます。場合によっては、事業者に連絡を取って交渉(あっせん)を行ってくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで中立的な立場で助言や交渉のサポートをする機関であり、代理人として法的な手続きを進めてくれるわけではありません。しかし、問題を客観的に整理し、次に取るべき行動を明確にするために非常に役立つ窓口ですので、まずは気軽に電話してみることをお勧めします。

警察相談専用電話(#9110)と被害届の提出

詐欺被害は犯罪ですので、警察に相談することも重要な選択肢です。緊急の対応が必要ない場合は、110番ではなく、警察相談専用電話「#9110」に電話しましょう。専門の相談員が話を聞き、状況に応じて必要な手続きや担当部署を案内してくれます。

「個人情報をばらまくぞ」と脅迫された、アカウントを乗っ取られたなど、明らかな犯罪行為(事件性)がある場合は、最寄りの警察署に出向いて被害届の提出を検討します。被害届を提出する際は、事前に集めた証拠(スクリーンショット、振込履歴など)を持参すると話がスムーズに進みます。

ただし、警察の主な目的は犯人を捜査・検挙することであり、被害金の回収を直接手伝ってくれるわけではありません。また、「契約上のトラブル」と判断され、すぐには被害届が受理されないケース(民事不介入)もあります。それでも、被害の事実を公的な記録として残すことは、後の返金交渉などで有利に働く可能性もあるため、相談する価値は十分にあります。

弁護士・司法書士への相談と費用感

被害金の返還を最も強く望むのであれば、弁護士や司法書士といった法律の専門家への相談が最も効果的です。専門家は、被害者に代わって法的な手続きや相手事業者との交渉をすべて行ってくれます。

費用面が心配な方も多いと思いますが、詐欺返金に強い事務所の多くは、無料相談を実施しています。一人で悩まず、まずはプロの力を借りることを検討してください。

\ 返金請求の可能性をお伝えします! /

※LINEで簡単にご相談いただけます